姶良市の史跡 スポット 20選

-

越前(重富)島津家墓地[紹隆寺墓地]〔市指定史跡〕

鹿児島県 霧島

- 史跡

島津家初代忠久の二男忠綱からはじまる、越前島津家。 天文年間に途絶えましたが、江戸時代になり島津継豊の弟・忠紀によって再興。 現在は島津忠紀以下の歴代当主とその家族が葬られています。

-

竜ケ城跡(蒲生城跡)

鹿児島県 霧島

- 史跡

本城とも呼ばれる。保安年間(1120-24)に蒲生舜清によって築かれた平山城で、郭、空堀、土塁、門などが残されている。城跡は標高160mの龍ケ山にあり、周囲8kmの城郭で、十八代範清まで蒲生氏が治めた。城の周辺は断崖絶壁で、これらで行き止まりになる迷路状の道がはりめぐらされていた。

-

平山城跡

鹿児島県 霧島

- 史跡

弘安年間京都石清水善法寺から帖佐に入部した平山了清が築いた山城。

-

建昌城跡

鹿児島県 霧島

- 史跡

室町時代に瓜生野城として築城された城で戦国時代末期に大規模に拡張され、後に建昌城と呼ばれました。島津家久により鹿児島の本城候補に挙げられました。現在では、通称馬乗り馬場が残っている。享徳3年〜文明18年,島津家の居城であった山城。

-

加治木城跡

鹿児島県 霧島

- 史跡

周囲4kmの堅固な加治木歴代の支配者の居城。

-

漆の永仁五輪塔(市史跡)

鹿児島県 霧島

- 史跡

永仁七年銘の五輪塔。凝灰岩製、総高154.5cm。火輪の軒の厚みや屋根の反り等、鎌倉期の特徴を示しており、存銘では県内で五指に入る古さを持つ。

-

南浦文之墓〔国指定史跡〕

鹿児島県 霧島

- 史跡

文之和尚は、弘治元年(1555)日向国南郷外浦に生まれ、島津義久・義弘・家久に仕えて島津家の政治・外交に活躍した人物です。 鹿児島の大竜寺の開基や鎌倉の建長寺の住職も勤めました。朱子学に秀で、漢籍の訓点を施し、後世まで「文之点」として日本儒学の発展に貢献しました。また、鉄砲伝来の様子を資料や伝承によりまとめた「鉄炮記」も著しています。

-

実窓寺磧〔市指定史跡〕

鹿児島県 霧島

- 史跡

元和5年(1619)7月21日、島津義弘が死去し、8月16日には遺骸を鹿児島の福昌寺に送りました。実窓寺は義弘の妻の菩提寺で、この日かねて約束の7人の武士が出発の時刻を期して割腹殉死した場所です。 現在は木田本通線の道脇に石碑が建てられており、近くには実窓寺川原記念公園が造られています。

-

漆の庚申塔〔県指定有形民俗文化財〕

鹿児島県 霧島

- 史跡

大永3年(1523年)に建てられた庚申塔。 もともとは「経(きょ)の塚」と呼ばれ愛宕山の麓にありましたが、太平洋戦争末期に現在の場所に移されました。 庚申とは「かのえさる」のこと。道教の三尸(さんし)説を母体に民間信仰、習俗を習合して成立した信仰。60日ごとに訪れる庚申の日に寝ている間、三尸の虫が体から抜け出して、天帝に自分の罪科を報告することを封じるため、酒盛りや雑談をしながら夜通し起きている風習がありました。

-

天福寺磨崖仏〔市指定史跡〕

鹿児島県 霧島

- 史跡

天福寺跡の西側岩壁に彫られた23体の磨崖仏です。天福寺は創建時期など分かりませんが、島津義弘の娘お下が亡夫伊集院忠真の菩堤を弔うために再興した可能性があります。

-

平松城跡

鹿児島県 霧島

- 史跡

島津義弘公が慶長年間に居館とした平松城。元文2年(1737年)、再興された越前(重富)島津家の居館となり、周辺には麓集落が形成されました。

-

日木山宝塔(県指定有形文化財)

鹿児島県 霧島

- 史跡

2基の宝塔は、ほぼ同一の規模・規格で、金剛界と胎蔵界の四仏が梵字で刻まれています。欠損している相輪部分を復元すると約3mになる大規模な宝塔です。南塔に「仁治参年」(1242)、北塔には「寛元元年」(1243)の年号が刻まれていたといわれ、鎌倉時代にこの地方を治めていた加治木氏の墓といわれています。

-

蒲生どん墓(市指定史跡)

鹿児島県 霧島

- 史跡

中世豪族の蒲生氏8代から13代までの当主一族の墓地で31基がまとめられています。慶応3年(1867)の洪水で埋没しましたが、昭和13年、有志により現在地に復元されました。

-

山田の凱旋門

鹿児島県 霧島

- 史跡

この凱旋門は明治37・38年の日露戦争に、当時の山田村から従軍した人たちの無事な帰還を記念して建造されました。明治39年(1906)3月に 『山田村郷土誌』には、山田村からの従軍者は、陸軍88名・海軍25名、計113名であったと記してあります。 石造りの凱旋門は、鹿児島が誇るアーチ式の石橋技術を応用したもので、全国的でも1基しかない貴重な文化財です。使われた石材は凝灰岩で、言い伝え によると、上名の池平から切り出したといいます。石工は細山田ケサグマという人だったそうです。

-

竜ヶ城磨崖一千梵字仏蹟〔市指定史跡〕

鹿児島県 霧島

- 史跡

竜ヶ城(蒲生城)の岩壁約120mにわたって梵字が刻まれています。その数は約1、700字にも及び、1ヶ所にまとめられたものとしては、日本最多の磨崖梵字群であるといわれます。

-

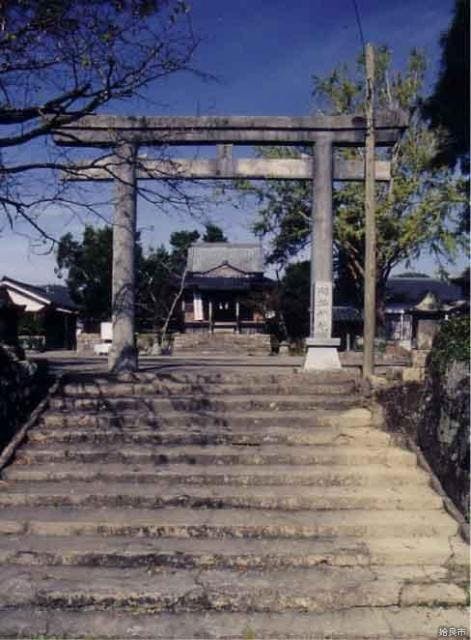

蒲生御仮屋門〔県指定史跡〕

鹿児島県 霧島

- 史跡

蒲生地頭仮屋の正門で、文政9年(1826)3月に再建されたという旨が、地頭仮屋棟礼に記されています。平成11年3月に大規模な改修工事を経て現在地に移設されました。蒲生地頭仮屋の正門で、文政9年(1826)3月に再建されたという旨が、地頭仮屋棟礼に記されています。平成11年3月に大規模な改修工事を経て現在地に移設されました。

-

加治木島津家屋形跡(市指定史跡)

鹿児島県 霧島

- 史跡

慶長12年(1607)、島津義弘は帖佐平松からこの地へ移りました。はじめ加治木城に入る予定でしたが、幕府に禁じられたために易学者江夏友賢に命じて新しい屋形を定めました。 「東の丸」・「中の丸」・「西の丸」などが築かれ、その後「中納言様御殿」や幕末には「御対面所」などが造られました。御対面所は近代になってから、第七郷校、仮県庁、郡役所などに使われています。

-

古帖佐焼宇都窯跡(県指定史跡)

鹿児島県 霧島

- 史跡

島津義弘が朝鮮から連れ帰った陶工金海(和名:星山仲次)は、義弘居館の北西に宇都窯を築き、義弘好みの茶陶を焼いたといわれます。これらの作品は加治木の御里窯の製品とともに「古帖佐焼」として大変珍重されました。 宇都窯跡は昭和9年(1934)に発見され、平成14年に県指定史跡となりました。 近年の再調査では2基の窯が同じ場所に重なって造られていたことが判明し、最初に造られた窯は日本国内に類例のない形で、金海の故郷である朝鮮半島との関係が考えられます。出土品としては白い粘土を用いた大振りな抹茶椀の破片が数多く出土しました。

-

帖佐御屋地跡(島津義弘居館跡)

鹿児島県 霧島

- 史跡

島津義弘は文禄4年(1595)に栗野から帖佐へ移り住みます。家老の新納旅庵が工事の監督をし、館の石垣は加治木の湯湾岳から運んだといわれています。この時、館周辺の町割りも整備されました。文献によれば、「築地石垣九十九間」であったといわれます。 慶長11年(1606)、義弘は平松へ移り、翌年には加治木へ移りますが、その後館には義弘の娘である御屋地様(島津朝久の妻)が住みました。

-

岩剣城跡(市指定史跡)

鹿児島県 霧島

- 史跡

標高約225mの山頂部に築かれた山城跡。 重富小学校の西側にある岩剣城跡は、享禄2年(1529)頃に蒲生氏により築城された天然の要害に設けられた難攻不落の城です。天文年間に行われた大隅合戦では戦国島津氏にとって最大の激戦地となりました。島津義弘が初陣を飾った場所でもあります。

姶良市の史跡探し

姶良市で体験できる史跡の店舗一覧です。

アソビュー!は、姶良市にて史跡が体験できる場所を取り寄せ、価格、人気順、エリア、クーポン情報で検索・比較し、あなたにピッタリの姶良市で史跡を体験できる企業をご紹介する、国内最大級のレジャー検索サイトです。記憶に残る経験をアソビュー!で体験し、新しい思い出を作りましょう!

アクティビティの予約、レジャーチケットの購入なら日本最大の遊びのマーケットプレイス「アソビュー!」にお任せ。パラグライダーやラフティングなどのアウトドア、陶芸体験などの文化体験、遊園地・水族館などのレジャー施設、日帰り温泉などを約15,000プランを比較・購入することができます。