鎌倉や京都などから歴史的建造物を移築し、美しい自然と調和させた、神奈川県横浜市が誇る国指定名勝の日本庭園「三溪園」。生糸貿易で財を成した実業家・原三溪が築いた名園は広く一般公開され、四季折々の美しい表情を誰もが共有できます。今回はそんな美しい三溪園に足を運び、歴史的建造物や壮大な自然を体験。園内の魅力と見どころを余すところなく紹介します。

三溪園とは?

横浜ベイブリッジからほど近い、東京湾に面した本牧地区。その一角に位置する「三溪園(さんけいえん)」は、自然の起伏を活かして、四季折々の自然と移築された歴史的建造物が調和した空間が楽しめる横浜随一の日本庭園です。

その広さは約17万5,000平方メートルと東京ドーム4個分に相当し、広い園内には、大池を中心とした「外苑」と、創設者・原三溪がかつて私庭とした「内苑」の二つの庭園で構成されています。

三溪園は、実業家であると同時に茶人でもあった原三溪自らが構想を練り、造り上げた日本庭園。自然との調和により計算された古建築の配置、地形を活かした造園設計と、並々ならぬ三溪氏のこだわりと美学が詰まっています。

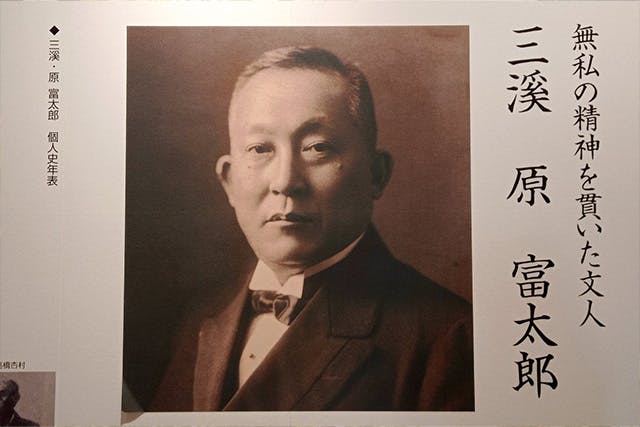

三溪園の創設者である原三溪(本名:富太郎)は、明治末期から大正期にかけて、生糸貿易で財を成した近代横浜随一の実業家。

美術品の大コレクターであったと同時に、若き芸術家たちの支援も行い、日本文化の保護・育成に取り組みました。園内にある、歴史に名を刻んだ価値ある古建築も荒廃から救うべく収集、移築されたものです。

横浜の発展、関東大震災後の復興に尽くした「無私の人」として知られる三溪氏。その精神は三溪園にも通じ、この風光明媚な風景は広く公に共有すべきものとして、一般公開されました。

1922(大正11)年に完成を迎えた三溪園でしたが、喜びも束の間、翌年には関東大震災が発生。さらに戦災による深刻なダメージで、終戦後は原家から横浜市へ譲渡されます。

その後、復旧が行われるとともに1953(昭和28)年に財団法人三溪園保勝会が設立し、まずは1954(昭和29)年に外苑が、続いて全体の復旧工事が完了した1958(昭和33)年にはじめて内苑が一般公開され、現在に至ります。

三溪園の見どころを一挙紹介!

ここからは、三溪園の見どころを一挙に紹介します。まずは美しい自然の宝庫、日本庭園を見に行きましょう。

・国指定名勝の日本庭園「外苑」と「内苑」を散策!

茶人であり、文人でもあった三溪氏の美学が詰まった三溪園。

移築された古建築そのものがもつ芸術的・学術的価値と、それらが自然と調和した姿が観賞上価値が高いことから、2007(平成19)年2月、国の名勝に指定されました。

そんな三溪園は、「外苑」と「内苑」の2つの庭園で構成されています。

正門から入り、目の前の池と丘の上にそびえる三重塔を中心に広がる景色一帯が「外苑」です。

外苑は、1906(明治39)年に一般公開されたエリアで、三重塔を含めた8つの歴史的建造物と、大池・蓮池・睡蓮池の3つの池、根岸湾を一望する展望台の「松風閣」、学問の神様を祀る「三溪園天満宮」、休息がとれる東屋や3つの茶店などから構成されています。

外苑より奥に位置し、「臨春閣」を中心とした古建築が集まるエリアが「内苑」です。

内苑はもともと原家が私庭として使用していたプライベートな空間で、実際に三溪氏が暮らしていた邸宅や茶室なども含まれています。戦後復旧工事が完了した1958(昭和33)年、はじめて一般に公開されるようになりました。

主に花や自然観賞を中心に楽しむ外苑に対し、古都を訪ね歩くような歴史情緒溢れる散策を楽しめるのが内苑の特徴です。

・歴史的建造物を巡ってみよう

三溪園には、国の重要文化財が10棟、横浜市指定有形文化財が3棟、そのほか歴史的建造物が4棟と合計17棟の文化財が存在しています。

ここでは、国指定重要文化財の建造物を紹介します。

三溪園のシンボル「旧燈明寺三重塔」(外苑)

正門から入ってすぐ目に飛び込む池越しの丘の上に立つ建造物が、「旧燈明寺(とうみょうじ)三重塔」です。

園内で最も古い室町時代の建造物で、1914(大正3)年、現在の京都・木津川市の燈明寺から三溪園へ移築されました。

三重塔は三溪園のシンボルであり、ランドマーク的存在。原三溪は内苑にあるどの建物からも、この三重塔を美しく眺められるような建物の配置にこだわったとされています。

中世密教寺院の様式を伝える「旧燈明寺本堂」(外苑)

三重塔と同じく、京都・木津川市の燈明寺から移築した室町時代の建物。

戦後に荒廃が進み、解体されて廃寺同然となっていた燈明寺本堂を、三重塔移築のご縁で三溪園が譲り受け、1987(昭和62)年に移築が完了。移築にあたり、創建当初の中世密教本堂の姿が復原されています。

こちらは展示会やイベントなど、貸出スペースとしても利用可能です。

鎌倉の縁切寺から移築された「旧東慶寺仏殿」(外苑)

縁切寺の名で知られた鎌倉・東慶寺(とうけいじ)にあった江戸時代初期の建築と伝えられる「旧東慶寺仏殿」。建物の維持管理が困難となっていた当仏殿を、三溪が1907(明治40)年に三溪園に移築しました。

記録によれば、この場を禅師説法の道場として、また三溪園を災禍から守る目的で移築したとされています。

貴重な合掌造りの古民家「旧矢箆原家住宅」(外苑)

岐阜県高山市の白川郷にあった入母屋(いりもや)合掌造りの古民家建築。当時、飛騨の三長者の一人といわれた矢箆原(やのはら)家の住宅で、御母衣(みぼろ)ダム建設による水没の危機に瀕し、1960(昭和35)年に三溪園に移築されました。

その造りは農民の家とは思えないほど格式高く立派で、現存する合掌造りでは最大級といわれています。内部見学が可能で、移築の際に飛騨地方から集められた民具、囲炉裏の火、黒光りした太い柱や梁など、当時の白川郷の暮らしを追体験できるのが魅力です。

江戸時代初期の洗練さたデザインが施された「臨春閣」(内苑)

三溪園が「東の桂離宮」と称えられる理由が、この「臨春閣(りんしゅんかく)」の存在です。

江戸時代初期の1649(慶安2)年、現在の和歌山県岩出市にあった紀州徳川家の別荘「巌出(いわで)御殿」と考えられる建物を、1917(大正6)年に移築完了しました。

移築に際し、屋根の形・素材と3つの棟の配置を庭園の景観に合わせて変更した三溪。一方内部は、狩野派を中心とする障壁画や茶室の様式を取り入れた数寄屋(すきや)風書院造りなど、元の意匠を随所に垣間見られます。

ちなみに、臨春閣は通常非公開ですが、数年おきに期間限定で特別公開されます。

桃山文化の美しい装飾が見どころ「旧天瑞寺寿塔覆堂」(内苑)

池を挟んで臨春閣に対峙し、1905(明治38)年に三溪園の内苑に最初に移築された「旧天瑞寺寿塔覆堂(きゅうてんずいじじゅとうおおいどう)」。

桃山時代の豊臣秀吉ゆかりの建物で、秀吉の母・大政所(おおまんどころ)の長寿を祈願し建てた生前墓である寿塔が納められていました。

桃山文化を象徴する柱や扉の彫刻を彩った鮮やかな彩色は現在は風化していますが、一部にその痕跡を見てとることができます。

徳川家康ゆかりの「月華殿」(内苑)

臨春閣の背後の丘の中腹に建てられた「月華殿(げっかでん)」。

1918(大正7)年、京都宇治にある三室戸寺(みむろとじ)金蔵院より譲り受けた建造物で、徳川家康ゆかりの建物として伝えられています。内部には桃山時代を代表する絵師・海北友松筆とされる障壁画や菊の透かし彫りの欄間が見られます。

移築にあたり、解体した部材を一本ずつ丁寧に布で巻いて運んだと伝えられています。

歴史を感じる風情溢れる茶室「春草廬(しゅんそうろ)」(内苑)

1922(大正11)年、月華殿とともに京都の三室戸寺金蔵院より移築された「春草廬(しゅんそうろ)」。

織田信長の弟・織田有楽の作とされる江戸時代初期の茶室で、三畳台目(さんじょうだいめ、三畳と一畳の約4分の3の畳を合わせた大きさ)の空間に9つの窓が配置され、かつては「九窓亭(くそうてい)」と呼ばれていました。これ以外の広間と水屋は、移築の際に三溪が加えたものです。

なお、こちらも通常は内部非公開ですが、有料貸出施設として、お茶会などで利用が可能です。

茅葺屋根寄棟造りの「天授院」(内苑)

内苑のなかで最も高台に置かれた「天授院(てんじゅいん)」。

江戸時代初期の建築で、鎌倉・建長寺近くの心平寺跡にあった禅宗様の地蔵堂と考えられています。茅葺屋根寄棟造りの素朴で古式ゆかしいたたずまいが、古都・鎌倉を偲ばせます。

天授院は1916(大正5)年に三溪園へ移築、原家の位牌を置く持仏堂として使用され、その名は三溪の先代で原家の初代である善三郎の戒名から取られました。

紅葉が美しい「聴秋閣」(内苑)

三溪園随一の景勝地であり、紅葉スポットでもある「聴秋閣(ちょうしゅうかく)」。

元は京都・二条城内にあった徳川家光および春日局ゆかりの楼閣建築で、3つの屋根を組み合わせた外観から、かつては「三笠閣(みかさかく)」の名で呼ばれていました。移築後は、秋の風情が最も楽しめる場所として「聴秋閣」に改められています。

1922(大正11)年の聴秋閣移築をもって、三溪園は完成を迎えました。

ちなみに聴秋閣の奥には遊歩道があり、通常非公開エリアですが、春の新緑と秋の紅葉のシーズンは期間限定で開放されます。

原三溪ゆかりの「三溪記念館」で庭園の歴史に迫る

原三溪や三溪園をもっと知りたいと思ったら「三溪記念館」へ足を運びましょう。三溪ゆかりの美術品や資料が多数展示されています。

三溪園の中央に位置し、建築家・大江宏氏の設計により建てられた展示施設。

第1から第3まである展示室には、原三溪の個人史年表や三溪園の歩み、横浜の復興と発展を支えた実業家としての業績が記載されたパネル展示、文人としての三溪自筆の書画をはじめ、三溪が支援した芸術家の作品などが展示されています。

展示室は約1ヶ月半おきに入れ替えを行い、フォトコンテストの作品展や俳句展も開催されています。

休憩所となっている開放的なロビーでは、美しい中庭をゆったり眺めながらくつろげます。ぜひ中庭越しに三重塔を探してみてください。反対側の壁に設置された、映像音声ガイドのオーディオ機器では、三溪園の歴史や施設概要を学べますよ。

桜と紅葉が人気!三溪園の花ごよみと季節のイベント

四季折々の表情で楽しませてくれる三溪園。1年を通じて花ごよみが楽しめる園内では、季節のイベントも見どころのひとつ。ここでは代表的な3つのイベントを紹介します。

・春の訪れを感じる「桜めぐり」

3月上旬から4月中旬にかけて、ソメイヨシノを中心に9種類約250本の桜が咲き誇る三溪園。中には「淡墨桜」など、原三溪の出身地である岐阜県ゆかりの桜も観賞できます。

桜の季節には期間限定で開園時間を延長し、桜のライトアップが楽しめます。園内の各茶店では桜にちなんだメニューもあるため、お茶と菓子でゆったりお花見するのも楽しそう。

横浜とは思えない古都の風情漂う雅な空間で、桜の宴を楽しみたい方にはおすすめですよ。

・夏の風物詩が咲き誇る「観蓮会」

泥水の中で育ちながら、清らかな花を咲かせることから、徳の高い花として仏教をはじめ古今東西で尊ばれてきた「蓮」。原三溪もまた、そうした蓮をこよなく愛した一人です。

そのため、1,700平方メートルにおよぶ蓮池をはじめ、茶室「蓮華院」や三溪自筆の蓮の絵など、蓮にちなんだものが数多く見られます。

夏の7月から8月にかけて、蓮の見頃にあわせて開催されるのが「観蓮会」です。

夜明け前に咲き始め昼には閉じてしまう蓮の特性に合わせて、期間中は朝7:00から開園。当日は非公開の通路が開放されるほか、涼を呼ぶ蓮の葉シャワーや体験型イベント(有料)、園内に秘められた蓮をめぐる園内ガイドツアー「蓮めぐり」なども開催されます。

また、園内の各茶店では、蓮にちなんだメニューも楽しめるようですよ。

・三溪園の一画が赤く染まる「紅葉シーズン」

紅葉の名所としても有名な三溪園。見頃を迎える11月中旬から12月中旬には、園内のカエデやイロハモミジ、大銀杏などが鮮やかに色づき、古都の風情をいっそう引き立てます。

紅葉シーズンの目玉は、期間限定で実施される「紅葉ライトアップ」と、通常は非公開の内苑にある「聴秋閣」奥の遊歩道の一般開放です。

ライトアップは期間中の土日祝日を中心に、日没から19:30まで(入園は19:00まで)開催。指定された観賞ルートと順路で回れます。

そして、三溪園を代表する紅葉スポット「聴秋閣」の奥の遊歩道は、期間中に限り、毎日9:00から16:00の間で通行可能となっています。ただし、建物内部の立入は禁止されています。

※上記日没後の画像は許可を得て特別に撮影しています。16:00以降は一般のお客様は立ち入り不可となります。